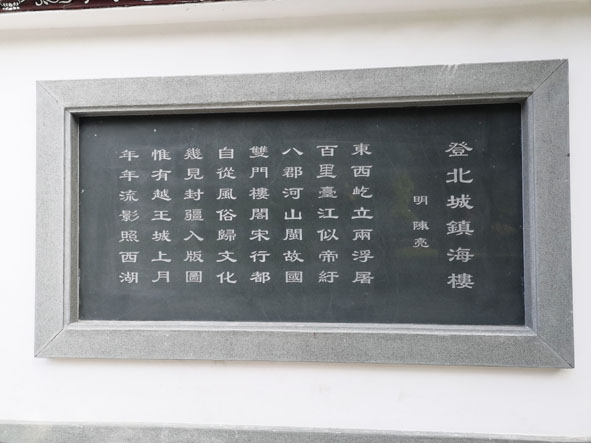

?福州鎮海樓的前世今生

海峽品牌雜志社特約撰稿人 陳祖輝

每座城市都有獨屬于它自己的城市標記。位于屏山之巔的鎮海樓,就是福州古城的標志性建筑。

有數百年歷史的福州鎮海樓,是江南三大鎮海樓之一,其“角色”歷經(jīng)變化,從最初的城門(mén)樓樣樓、航海定位標桿到后面的風(fēng)水樓。

據考證,福州鎮海樓始建于明洪武四年(1371年), 附馬都尉王恭跨山筑城,在山巔建樓意為其他諸城門(mén)樓的樣樓,為城正北的標志,所以屏山也稱(chēng)樣山。樓前右側有七星罡按北斗七星方位排列,筑此樓以寓北斗之水厭火祥之意,保佑全城平安;樓以鎮海名,工在樓意在海。鎮海樓是福州古城的最高樓,為城正北的標志,并作為海船昏夜入城的標志,“樣樓觀(guān)海”曾是福州西湖外八景之一。

明代建筑以木構為主,福州城內除了烏塔、白塔外,大多是緊貼地面擴展。而屏山頂的樣樓向東極目遠眺,可以看見(jiàn)閩江。

鄭和下西洋后,福建作為海上絲綢之路的起源地之一,隨即成為海上貿易的重要傳播地。當時(shí)到福州的海外船只,在開(kāi)至鼓山腳下時(shí),都可以看見(jiàn)鎮海樓,因此其從建成之日起,便成為進(jìn)出閩江口航船的重要標志。每當五虎門(mén)潮水上漲,大船進(jìn)出江口均以鎮海樓為“準望”,即航行標志物。

明清以來(lái),鎮海樓除了作為歷史名樓,還被作為“太平盛世”的象征,所以屢毀屢建,不絕于世。根據現在能查到的資料記載,從明洪武四年(1371年)算起,其間大約600年的時(shí)間里,歷經(jīng)滄桑,大修建九次也毀了九次。查其原因,三次是遭雷擊、兩次失火、一次被大風(fēng)吹倒,兩次原因不明倒塌,可能是年久失修。民國時(shí)期,還先后作為孫中山紀念館和林森紀念館,直到新中國成立后,臺灣敵機多次轟炸福州,為防止敵機將鎮海樓作為轟炸的參照物,最終在1970年將破舊不堪的鎮海樓拆除。

2005年10月,“龍王”臺風(fēng)的肆虐,福州人民記憶猶新。強降水造成山洪暴發(fā),造成嚴重的人員傷亡和財產(chǎn)損失,福州市區8平方公里受淹,最深達1.9米,36個(gè)居民小區停電,21條公交線(xiàn)路停運。全省三百多萬(wàn)人受災,直接經(jīng)濟損失達32.78億元。災后,有關(guān)部門(mén)再次提議,鎮海樓應作為福州重要歷史文物古跡予以重建。重建工程項目于2006年11月18日開(kāi)工,經(jīng)過(guò)三年的努力,2008年4月28日竣工,巍峨壯觀(guān)的屏山鎮海樓終于在2009年1月正式對外開(kāi)放。

重建的鎮海樓比原來(lái)抬高了10米,登上這抬高的石階,來(lái)到一樓前,映入眼簾的是一塊鑲著(zhù)一塊長(cháng)約三米、寬約一米五的雙龍騰云駕霧的巨幅青石浮雕,栩栩如生,雙龍矯健威武。浮雕下方,還刻有一對如意。

重建的鎮海樓占地4200平方米,總高31.3米,寬43.5米。站上一樓,只見(jiàn)樓建氣勢雄偉,樓殿巨柱頻立,樓邊飛檐斗拱,樓中處處繪彩。高臺四周?chē)械窨碳毮伒氖瘷跅U,遍飾祥云及蓮花。憑欄俯瞰四周,眼前豁然開(kāi)朗,福州城貌盡收眼底。

鎮海樓在原樣復制遺址舊貌的基礎上加建了地宮。“地宮”二層設計了一個(gè)珍寶館,館室地面鋪有青石板,墻上設有許多格子,每個(gè)格子里都陳列了福建特色的藝術(shù)品。“地宮”一層建成福州名城展示館,將福州城市演變歷史和建筑史濃縮其中。

鎮海樓下左側,設置了北斗七星缸卦陣,成北斗七星狀排列,斗勺盛水,可伏火災。相傳平日缸內蓄積雨水,一旦缸里的水見(jiàn)底,就預示著(zhù)缸所對應的城門(mén)附近要發(fā)生火災,寄托了人們對提前防火的美好愿望。如今已無(wú)需它的預警,但匠人仍按遺址原貌復制,現已成為鎮海樓一景,讓它承載人們對吉祥平安的向往。

鎮海樓是福州的“吉祥樓”,因為它保佑著(zhù)福州城的安定。自從修建了鎮海樓之后,每到臺風(fēng)季節,很多原本路徑是直面登陸福州的臺風(fēng),最后都是繞道而行。多個(gè)超強臺風(fēng),沒(méi)有對福州造成直接的威脅,福州都是安然無(wú)恙,于是便有了臺風(fēng)被這座樓“鎮”住的說(shuō)法,并在福州老百姓當中廣泛流傳。